2019年の途中から、就業先の広告代理店でチームリーダーを務めるようになり、チームマネジメントについて考える機会が多くなった。

この記事では、ここまでの1年半で私が実施してきたことを3つまとめてみた。広告業界やそこに近い業界で働いている方々にとって、あるいはチームマネジメントに興味のある方にとって、何かしら参考になる内容が含まれていれば幸いだ。

なお、筆者はメディアエージェンシーと呼ばれるカテゴリーの広告代理店に所属しており、業務内容としてはメディアプランニングが中心となる。あらかじめご了承いただきたい。

・特定メディアのプランニングの担当制から、プロジェクトベース(キャンペーンもしくはブランディングのお題ベース)のプランニングの担当制に切り替えた。

特に、あまり規模の大きくない広告代理店に勤務されている方であれば、ペイドメディア全体の予算アロケーションを決めるメディアプランニングの領域と、その先の個別のメディア(デジタル、テレビ…)の戦術を策定する業推の領域の両方を一人の人間が担う必要が生じて、どちらに力点を置くか、悩んだことがあるのではないだろうか。

弊社も例に漏れず、メディアプランナーと業推の両方に潤沢に人員を割ける状況ではないため、これまでは業務の効率化を優先し、媒体ごとにプランニングの担当者を分けるやり方(業推領域を中心に業務を担当させるやり方)をとっていた。つまり、デジタルのプランはすべてデジタルに強いプランナーが、テレビはすべてテレビに強いプランナーが、それぞれ担当していたのである。

このやり方のメリットは、同一メディアに掛かる媒体や予算の情報をすべて特定の人間に集約できるため、効率よくプランニング業務をこなせる点にある。

一方で、デメリットとしては、クライアントの個々のプロジェクトに最適化したメディアプランを策定しにくい点、単一のメディアの世界に視野が限定され、他メディアとのシナジーを生むプランが提案できにくい点、さらには、特定メディアのプランニング業務が集中した際、メンバーのスイッチが利かずに業務の負荷が偏ってしまう点などが挙げられる。また、副次的なデメリットとして、同じ媒体ばかりを担当していると担当者が飽きてしまうため、アウトプットが縮小再生産に向かいやすく、モチベーション、スキルともに低下しやすくなることも挙げられる。

そこで、私がチームに加わった時点から少しずつ時間をかけて、各メンバーはメディアの担当ではなく、個々のプロジェクトを担当する形に移行してきた。もちろん、メンバー各員のバックグラウンドを活かしながら、70%程度を既知の知見でカバーでき、30%程度は学習の必要な未知の領域として課し、その領域に詳しい別のメンバーの力を借りながら、徐々に習熟できるようにした。

この過程で感じたことは、人間は基本的に学習をしたい生き物であるということだ。それまで特定の媒体のプランニングに追われ、新しいことをなかなか提案できなかったメンバーが、このチーム体制に変えたところ、未知の領域における学習の負荷がかかっているにも関わらず、既存の知見と新たに得た知見を組み合わせて新鮮な提案を行う姿を何度も見てきた。単にインターナルの雰囲気が良くなった、アウトプットが良くなったという身内からの評価だけでなく、クライアントからも、良い評価をいただくことができている(詳述は差し控えるが、客観的に数字で示せる結果である)。

ただし、人間に学習欲求があると言っても、安全に学習ができる保証が無ければ、その欲求は潰されてしまう。したがって、こういったやり方を取り入れる際は、①メンバー各員が必ず習得しなければならないスキルは何かを棚卸しすること、②その必達スキルを確実に教えられるメンバーがチーム内に存在すること、③学習することが推奨・促進されるチームカルチャーであること、が重要である。

①②については詳述するまでもないと思うが、③については、後ほど下段にて再び触れることにしたい。

「クライアント目線に立った統合的なコミュニケーションの提案」は、広告代理店が近年ずっと突きつけられている課題であるが、一方で、業推を中心とした媒体商社ビジネスが中心であった広告代理店にとって、なかなかクリアできない課題でもあると思う。ただ、上記のようにプロジェクトベースでの担当に変えてゆくことで、個人の努力ベースではなく環境の側から、クライアントの求めているアウトプットが出てきやすい形にチームを変えることはできるのではないかと思う。

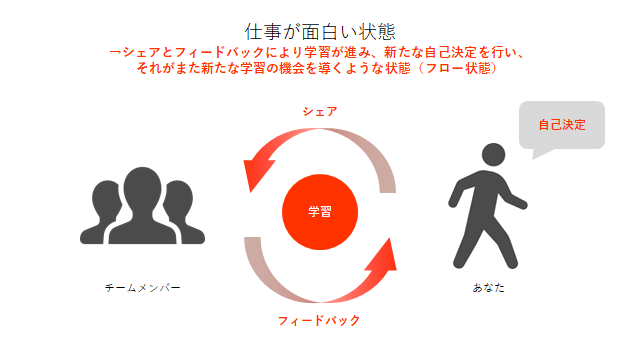

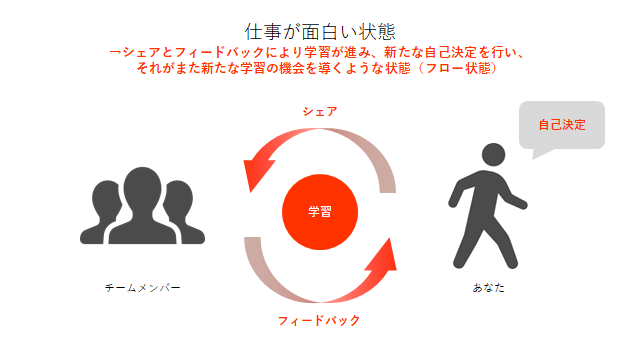

・メンバーにとって「仕事が面白い!」と感じられる状態を生み出すために、学習が成立する環境を率先して整えた。

日々の仕事がつまらないと感じている人は多いだろう。実際、私も仕事のだいたい80%は、そこまで面白い部分では無いと感じる。だが、残りの20%は自分と自分を取り巻く環境次第で面白くすることができる。その20%にあたるのが「フロー状態」である。

「フロー状態」とは、心理学者であるミハイ・チクセントミハイ氏が『フロー体験 喜びの現象学』という著書で提唱した概念で、人間が幸福な生活を送る上で非常に重要な状態であると規定されており、下記のように定義される。

一つの活動に深く没入しているので他の何ものも問題とならなくなる状態、その経験それ自体が非常に楽しいので、純粋にそれをするということのために多くの時間や労力を費やすような状態

(『フロー体験 喜びの現象学』P.5)

同著のP.62-63に書かれていることをまとめると、「フロー体験」は下記の要素を持つ。

- 達成できる見通しのある課題に取り組んでいる

- 自分のしていることに集中している

- 明瞭な目標が設定されている

- 直接的なフィードバックがある

- 日常生活の気苦労や欲求不満を忘れるような没入状態にある

- 自己についての感覚が消失している

- 時間の感覚が変化する

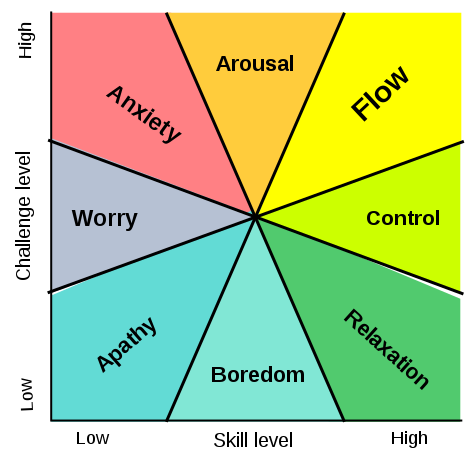

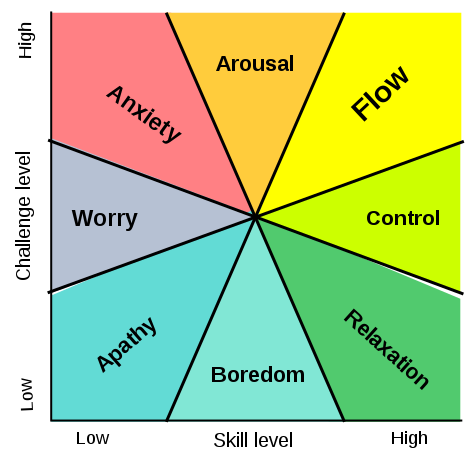

さらに、フロー状態を図で表してみると、それは下図の右上の「Flow」の領域に該当するとき、つまり、挑戦する物事の難易度(縦軸)が高く、かつ自分の持つ能力(横軸)も高くなるときである、という。難易度の高さに能力が見合っていないと不安(Anxiety)に陥り、能力ばかりが高くて難易度が低いとリラックス(Relaxation)状態に入るが下手をするとつまらない(Boredom)と感じる、とのことだ。

Challenge vs Skill

メディアプランニングの業務において、上記の「フロー体験」、つまり「仕事が面白すぎてたまらない状態」が何にあたるのか考えてみると、それは「自身の知見を横断的に活用して、クライアントに満足してもらえるプランを提案でき、その結果世の中を動かすこと」ではないかと思う。

そして、上記のチャートで示したところの「高難易度」にあたるプランとは、複数のメディアを活用するプランであったり、ペイドメディア以外のオウンドやソーシャルメディアの領域を含むプランであったり、あるいは、クリエイティブ開発やクリエイティブとのシナジー創出が求められるプランであったりするだろう。高難易度と言いながらも、これらは昨今のメディアプランニングの領域において、クライアントから日常的に投げかけられているお題でもある。

そうした高難易度のチャレンジに応えるためには、学習とフィードバックのループがチーム内で自発的に発生し、メンバー各員の能力が高まってゆく必要がある。

ここで、先述した「③学習することが推奨・促進されるチームカルチャーであること」に触れたい。

上段でも述べたが、人間は基本的に学習することが好きな生き物である。立花隆氏の『僕はこんな本を読んできた』に、「ヒトの祖先はなぜ住み慣れたジャングルから未知で危険なサバンナに出て行ったのか。それは好奇心があったからだ。すなわち人間には好奇心が先天的に備わっている」という記述があるのだが、改めてその言葉は真実であると思う。

ただし、チームメンバーの自発的な学習が成立するためには、いくつかの条件がある。

- 担当プロジェクトに関する決定権は、プロジェクトを担当するメンバーにあること(他のメンバーから指図を受けないこと、ただしアドバイスは推奨される)

- あるメンバーからチームに対して何らかのアウトプットがあった際、それに対して他のメンバーから即時的かつ建設的なフィードバックがあること

- あるメンバーの学習のために、他のメンバーの時間や労力の提供が惜しまれないこと

- チーム内で様々な事柄についてオープンにシェアされる機会があること

フロー状態の図

私が行ったのは、上記の条件およびフロー状態のチャートをチームメンバー全員に明示し、「このチームではこれらの要素を重要視します」と伝えたうえで、Teamsにあがった問いかけやチーム宛てのメールに対して率先してフィードバックを行ったり、新しいことを学びたそうなメンバーに対して自ら「何か私が提供できるスキルのなかで学びたいことはありますか?」と投げかけて学習機会を設けたり、自らの担当プロジェクトにおいて新たな発見があった際に「他のプロジェクトでこう活かせるのではないか?」というインプットと併せてチーム内に共有したり、といったことであった。

特に意識したことは、心理的安全性の確保である。三十代、四十代といった、それなりに経験を有する年代に差し掛かってくると、「学習」は恥ずかしいものであり、過去の経験をベースに仕事をこなしたいと思う人が増えてくる。また、自身のスキルは自分だけのものであり、人に教えて競争相手を増やしたくないと思う気持ちもあるようだ。

そういったメンバーに対して、まずはリーダーからGIVEをすることで、メンバーの心理的障壁を取り除き、チーム内での相互学習に前向きになってもらう。また、どのような発言やアウトプットであっても、前向きに取り扱われるチームカルチャーを体感してもらう。人は他人からバカだと思われたくないものだ。リーダーが率先して些細なこともシェアすることで、「このチームではどんなこともシェアしてよいのだ」と思ってもらう。そうして、他のメンバーの学習に貢献し、また自身の学習を深めてゆくことで、自らの能力と自信を高めてもらい、メンバー各員にフローに到達してもらう。

あくまでインターナルの話ではあるが、このように学習を重んじるチームカルチャーを構築した結果、「これまで所属したどの会社のどの業務と比べても、このチームでの経験が面白く、忘れられないものになった」という趣旨のフィードバックを、複数のメンバーからもらうことができた。

ただ、こういったチームを体現できたのは、私のやりたかったことに共感し協業してくれたチームメンバーのおかげであり、リーダーはあくまで最初のきっかけを与えただけに過ぎない。その意味で、私と共に働いてくれたチームメンバーの皆さんに深く感謝していることを、ここに付け加えておきたい。

・ストレングスファインダーの導入により、メンバー相互の理解促進とリスペクト醸成を図った。

上段で、学習環境の整備において重要なのは心理的安全性の確保であると述べた。

心理的安全性の生み方について、詳しくは本家Googleの記事を参照いただければと思うが、私はここに書かれていることの他にも、重要な要素があると考えている。

それは、メンバー個々の持つ特性を、メンバー各員に理解してもらうことである。おそらく、Googleにおいては、個々人の特性は個々人自身によって語られるべきと考えられているため、上記のリンク先の記事では明言されていないのだろう。私はリーダー自身もそれぞれのメンバーが他のメンバーに理解されやすくするサポートをするべきだと考えている。

人は、どんな性格なのかわからない人間と一緒に仕事をしたときに、大きなストレスを感じることがある。例えば、メッセージやメールを一刻も早く処理したい人間もいれば、きちんと納得したうえで丁寧に返したい人間もいる。前者にとって後者は鈍重な人間に、後者にとって前者は乱暴な人間に映るかもしれない。そういった誤解がひとたび生まれると、和解に至るまでに長い時間が掛かる可能性がある。あるいは、そのようなすれ違いがもとで、決定的な亀裂が生じるかもしれない。それは、相互信頼を基調とする学習するチームにとって大きな痛手だ。

そこで導入したのが、ストレングスファインダー®という自己分析ツールであった。

www.gallup.com

ご存じの方も多いと思うが、ストレングスファインダー®とは、アメリカのギャラップ社が開発した自己分析テストであり、上記のサイトによると、これまでに2400万人以上のユーザーがテストを受けている(2021年1月1日時点)。テストを受けると、34個の資質のなかから、自分が優れている点の上位5つを表示してくれる。

ちなみに私の資質を当てはまるものから順に5個挙げると、

- コミュニケーション(自分の考えを言葉で表現するのが得意)

- 個別化(各人のユニークな資質に関心を持つ)

- 最上志向(長所に着目する、ゼロからプラスを作ることが好き)

- 内省(内観的で知的な議論を好む)

- 社交性(新しく出会った人を味方に付けることが得意)

となる。また逆に、当てはまらないものから順に5個挙げると、

- 指令性(自分や他人について決断を下す)

- 競争性(自分の努力や進歩を他の人と競争させ、勝利したい)

- 回復志向(問題を解決すること、マイナスをゼロに戻すことが好き)

- 公平性(あらゆる人を平等に扱うことを重要視する)

- 規律性(身の回りや生活を秩序立てたい)

となる。私を知っている方からすると、かなり当たっていると思われるのではないだろうか。

余談であるが、特にこのなかでユニークなのは、内省と社交性がトップ5に同時に出現している点らしい。統計的には共存しにくい資質のようだ。確かに私のなかには「自分の内にこもって一人で考えたい性質」と「広く人々と出会い、また仲良くしたい性質」が同居しており、それらの性質が気まぐれに出現して、自分自身も戸惑うことがある。パーティに参加して序盤はわいわいやっているが、終盤は一人で酒を飲み物思いに耽っている、そんな経験は日常茶飯事だ。メンヘラのような性質だが、レアだと言われるとなんだか嬉しい。

さて、このテストの実施にあたり、注意したことは3つだ。

このテストでその人のすべてがわかるなどと思ってはいけない。まずは、テストを受けてみてこのような結果が出ているが、思い当たる節はありますか?という形で、本人に確認しながら、資質について解説を加えるべきである。なぜなら、その人自身について語る際にはその人の感覚が優先されるべきであり、それをないがしろにしたまま、テストの結果を中心にしてその人を語り、理解したつもりになってしまうほど、愚かなことは無いからである。

また、結果がこうであったからと言って、今後その結果に引きずられるようにして生きる必要もない。あくまでテストがそうであっただけで、自分自身が自分についてどう捉えるかは自由である。自分を捉える補助線として、こういったテストを活用してみるということだ。

- どの資質が良く、どの資質が悪いということは無いため、資質自体に着目するよりは、その資質をどう活かすかを業務の具体例を交えて示す

ストレングスファインダー®関連のサイトを読むと書いてあることだが、「仕事がうまくいく資質」「人生が成功する資質」という絶対的な資質は無い。どの資質もあくまでニュートラルなものであり、それをどう活かすかはその人次第である。

例えば、私の持っている最上志向という資質は、プラスを積み上げていく業務(新たな施策の実施、収益のさらなる増大など)を好み、逆にマイナスをゼロに戻す業務(エラーの発見や再発防止策の策定、ミスについての謝罪など)は苦手だとされている。元来トラブルシューティング系の業務にはあまり向いてはいない資質だが、仮にミスをして謝罪するシーンに直面した場合、物事の見方を変えると上手くいく。つまり、「ミスをしたことで評価がマイナスになった」と考えるのではなく、「ミスをした今この地点がゼロで、ここから謝罪対応も含めてプラスに持っていく」と考えるのである。いわゆるリフレーミングである。こういった示唆を、チームメンバーに対して、具体的に言葉で与えてゆく。

人を動かせるリーダーというのは、チームメンバーの資質を捉え、その上で、その人がどのように声を掛けてもらえるとモチベーションを高められるのかを判断して、実行していける人なのだと思う。

恋人同士で、類似性と相補性があると上手くいく、と聞いたことは無いだろうか。これはチームにも当てはまる。

自分たちのチームでストレングスファインダー®を実施したとき、チーム内の多くのメンバーが持っていた資質は、「個別化」(出現率:62.5%、日本人平均は24.1%)、「学習欲」(同50.0%、24.5%)、「ポジティブ」(同50.0%、22.15%)であった(ソース:

https://www.le-chat-dort.net/japanese-many/134/#rtoc-1

)。もちろん、ビジネスの世界の場合、業界や社風によって、チームを構成するメンバーの性質に強いバイアスが掛かるため、単純に日本人平均値と比較することはできないが、「自分たちのチームはこういった資質を持つメンバーを多く抱えるチームなんだ」と感じ、自分たちのチームの強みや取りやすい行動、あるいは陥りやすいリスクなどについて、客観視できるだろう。

また一方で、相補的な資質についても注目するとよい。例えば、上記で挙げた「最上志向」は「回復志向」と対になる資質である。最上志向がゼロからプラスを積み上げる資質であるのに対して、回復志向はマイナスからゼロに戻す資質である。最上志向が苦手な業務は、回復志向が得意であり、逆もまた然りである。他にも、対になる資質はいくつかあるため、そういった相補的な性質を持つメンバー同士で同じプロジェクトを担当できれば、チーム全体の力は上がる。組織やチームとはハリネズミであり、誰かができないことを別の誰かが補えれば、チーム全体が強くなるのだ。

これもまた余談であるが、私がこうやってストレングスファインダー®を活用してチーム力の向上に努めたこと自体に、私の上位の資質がよく表れていると思う。個人の強みにフォーカスし(個別化、最上志向)、テストの結果を全員に共有しながら解説を加える(コミュニケーション)。その際、メンバー各員がそれぞれの強みを理解できるように語る(社交性、また上記には無いが6位の「包含」)。自分を知ることは他者を知ることでもあり、それがまた更なる自分を知ることにも繋がる。

上記のストレングスファインダー®の導入により、あくまで体感ではあるが、チーム内において「あの人の強みはこういう部分にあるから、こういう仕事がいいんじゃないか」「あの人とあの人にタッグを組んでプロジェクトを任せるといいんじゃないか」といった会話が生まれるようになった。今ではストレングスファインダー®は「ストファイ」と呼ばれ、チーム内で親しまれている。

テストを受けるには、↑の公式サイトからオンラインで購入するか、下記の書籍を購入することが必要になるので、自分自身についてより深く理解し、今後の人生に活かしたい人は、やってみるのが良いだろう。

ここまでがやってきたことのまとめだが、余談として、これからやりたいことも下記に記しておく。

- メディアプランニングスキルの言語化、ロードマップ化

学習することが重要であると上記には書いたが、何を学習したいのかをメンバー本人が自分で決めることもまた重要である。一方、メディアプランニングというスキルがあまりオープンに出回っていないこともあり、スキルのかなりの部分が口伝として伝えられるに留まっている。

したがって、このチームでは何が学べるのかについて一覧表を作成し、どういったスキルセットを持ちたいのかを1on1でヒアリングしながら、そのスキルを習得するのに適したプロジェクトを担当してもらうことを考えている。

基礎的なところでは、ペイドデジタルメディアのプランニングと運用や、テレビのプランニング。少し発展してくると、ペイドメディア全体の予算アロケーションや、競合ブランドの広告活動の分析などが入り、さらに発展すると、クリエイティブも含めた統合的なコミュニケーションの戦略策定や、初歩的なデータ分析スキル、データビジネスについての知見などが入ってくる形を想定している。これらの項目に加え、具体的なスキルの内容、そのスキルのキャリアにおける活かされ方、習得難易度と時間などを、情報として付け加えるのが良いだろう。

プロジェクト担当制の弊害として、個々のプロジェクト担当者が孤立化するリスクが挙げられる。メンバー各員にプロジェクトの全権を預けるため、何かまずいことが起こっても、遠慮や我慢が先に立ち、悲鳴を上げられなくなる可能性があるのだ。これを防ぐために、「助言プロセス」というものを導入したい。

「助言プロセス」とは、組織マネジメントに関する画期的な著書である『ティール組織』で紹介されているシステムの一つで、下記のように定義される。

それは実に簡単な仕組みだ。原則として、組織内のだれがどんな決定を下してもかまわない。ただしその前に、すべての関係者とその問題の専門家に助言を求めなければならないのだ。決定を下そうという人には、一つ一つの助言をすべて取り入れる義務はない。目的は、全員の希望を取り入れて内容の薄くなった妥協を図ることではない。しかし必ず関係者に助言を求め、それらを真剣に検討しなければならない。

(『ティール組織』位置No.2830-2842)

つまり、プロジェクト担当者は、チームメンバーに「必ず」現在のプロジェクトの進捗状況について共有し、助言を求めなければならない、というルールを取り入れる。逆に言えば、これをルール化することで、遠慮や我慢といった心理的な障壁を、可能な限り取り除くことを目指す。

既にチーム内には各プロジェクトの進捗を共有する定例会が存在しているので、その場においてメンバー各員が共有する内容を「プロジェクトのステータス共有」「知見・スキル共有」「プロジェクトについての相談」に分け、現在のステータスを共有してもらいながら、助言プロセスをいつでも発動できるようにしておきたい。

また、チームメンバー各員において、シェア・フィードバック・コメント・アドバイスなどが重要であるとし、いつでも誰からの相談でも受けあうカルチャーを維持していくことは言うまでもない。

先ほど、「これまでやってきたこと」のなかで、業推的な業務には力点を置かないと記載したが、これはあくまで「メディアに偏ったプランニングをしない」という点に限っての話であった。

業推的な役割を置かずにプロジェクト担当制をとった反省点として、各媒体の情報集約装置が無くなってしまったという点が挙げられる。具体的に言うと、現在テレビの枠状況はどうなっているのか、どの番組が空き枠なのか、雑誌の企画でクライアントにフィットするものは無いか、デジタルの各媒体の最新のメニューにはどのようなものがあるのか、こういった情報を集約し、チームメンバー各員に最適配分する役割が無くなってしまったのである。こうなると、媒体からの情報が目についた人間が情報集約を行わざるをえなくなってしまい、業務の偏りが生じる。

そこで、メンバー各員に特定の媒体の担当を割り振って、その媒体からの情報集約と、媒体とメンバー間のリレーションづくりを担当してもらうことにした。

特にデジタル媒体との窓口になる役割は、これまで媒体とのリレーションを持っていた人間に集中しやすく、こういった業務の偏りを解消することが短期的な目的である。各媒体を担当する個人にとっては、媒体の最新の知見を溜めやすく、メリットがある。さらに、各媒体から集約された情報と、チーム内で進行している各プロジェクトを見比べて、どの企画や媒体とどのプロジェクト担当者を繋げばよいのかをジャッジして人と人とを繋いでゆく、チームマネジメント的な観点も自然と身に付いてゆく。これが業推的な役割を置く長期的かつ副次的な目的である。

業推制とプロジェクト担当制のどのあたりでバランスをとるのが良いかは広告代理店のテーマだと思うし、これからも最適位置を見定めて、振り返りと修正を行っていきたい。

2019年から、新米リーダーとしていろいろな施策に取り組ませてもらい、そのいくつかは確実にチームのカルチャーとして浸透したと信じている。まだ公式なマネージャーという立ち位置にはいない自分だが、こういった実験を自由にさせてもらえる場所はありがたい。

思っていたよりも、自分はチームをつくることが好きなようだし、広告のスペシャリストとして生きていくよりは、こういう風にチームをつくっていくのが性に合っているとなんとなく感じている。その理由はよくわからないのだが、チームメンバーが個々の特性を発揮してそれぞれが称えられ、またそのチームのハブとして自分が称えられていることが、自分ひとりで何かを成し遂げるよりも、ずっと大きな快楽を私にもたらしてくれていることは確かだ。元来、褒められることが大好きな自分だが、身近なところにいる他者が褒められているシーンもまた、自分にとって報酬となるのだろう。

一方で、所属する組織がチームビルディングの価値をどのように考えているかということも、今後のキャリアにおいて常に注視していかなければならないと思う。言い換えれば、良いチームをつくることが大事にされている世界とそうでない世界とでは、自身に与えられる権限や報酬が変わってくるし、当然のことながら、チームビルディングがより報われる世界に生きた方が、自分としても気持ちが良い。

私は、チームで出した成果は、チームに還元されるべきだと考えている。例えば、チームの成果が認められれば、そのチームが採用や異動に関して人事的な権限を発揮できたり、チームに対する報酬の配分の仕方をある程度決められたりすると、チームが機能することに対してきちんとフィードバックが働くことになり、望ましい。組織としてチームに報いることは、なにもチームリーダーやチームメンバーの個々の待遇を引き上げることに限らないのだ。

どのようなチームをつくりたいか、そしてそのチームのなかで自分がどのような役割を果たしたいかが見えてきたことは、この一年半の大きな収穫であった。そういったチームが半永久的に自走するためには何が必要なのか、そしてそれは既存の組織で与えられるものなのかを見定めることが、次のステップとなるだろう。